卦气引

“卦气”思想始于阴阳,伏羲画卦以二爻法象阴阳,分出少阴、少阳、太阴、太阳四象,阴阳升降是卦气思想的萌芽,在《殷墟文字缀合》《战后京津新获甲骨集》《尚书》《山海经》等古代文献中已有体现。

在商朝武丁时代,有“析”“微”“夷”“伏”等四方风名。“东方曰析”,古“析”“震”同义,《释名·释天》曰:“震,战也。所击辄破,若攻战也,又曰辟历。辟,析也,所历皆破析也。”在后天八卦方位中,震卦主东方。“南方曰微”,《广雅·释诂》曰:“微,离也。”在后天八卦方位中,离为南方之卦。“西方曰夷”,古“夷”“兑”同义。《尔雅·释言》曰:“夷,悦也。”在后天八卦方位中,兑卦主西方。“北方曰伏”,坎卦为隐伏,此见之《说卦》。在后天八卦方位中,坎卦主北方。风主气的流动,又可以代表季节,以四方风配四正卦,谓之“卦气”。

在春秋时代,孔子以“卦气”说《损》《益》二卦。在战国时代,《子夏易传》中亦有“卦气”之说。朱震《汉上易传丛说》:“鲋,子夏作虾蟆,此五月卦也。”张惠言在《易义别录》中同意朱震的说法:“朱子发云:井为五月之卦,‘蝼蝈鸣,故曰虾蟆’。”朱震《汉上易传》于井卦九五注曰:“井,五月卦,阴气自下而上。”惠栋《周易述》于井卦九二疏曰:“鲋,虾蟆,子夏义,井,五月卦,故有虾蟆。”

及至汉代,“卦气”才真正发展成为一门学说,描述了“卦”与“气”之间关系。具体而言,“卦气”之气首先指节气。节气的变化会引起一定地域的物候发生相应的变化,导致节气物候发生变化的是阴阳二气的变化,所以“卦气”之“气”还有一层涵义,指引发节气变化的阴阳二气。

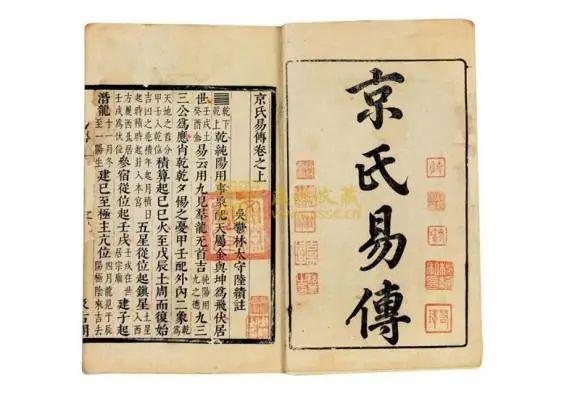

《易纬》是最早系统总结“卦气”说的文献,其作者已不可考。《易纬》各篇成书时间不一,大致在西汉末至东汉初这段时间之内。由西汉易学大家孟喜首传其学,后经焦赣、京房、扬雄、谷永等人的研究而逐渐完善。其中以京房的成就尤为突出,他承袭孟喜,编制了一个“八宫”“纳甲”“五行”“六位”的图式,创设了“世应”“飞伏”“互体”的体例,确定了一套用“建候”“积算”推导卦气运转的数学方法,以建构一种适应时代需要的天人之学。可以说,京房是汉代占验派象数易学的莫基者。

在孟喜、京房之前,汉代的易学大体上是守师法,明故训,主义理,切人事,尚未分化成派。孟喜、京房把阴阳术数引入易学,建立了一种以卦气说为核心的象数之学,在易学史上引起了一场历史性的变革。这场变革并不是什么偶发事件,也不能孤立地从易学本身找原因,只有站在宏观的角度,联系西汉中期的时代思潮才能得以合理的说明。

西汉中期以后,各派经学家以董仲舒为一代宗师,致力于阴阳术数与儒家经义相结合的工作,掀起了一股声势浩大的经学思潮。在这股思潮的影响下,阴阳术数之学与《春秋》相结合而形成了“春秋阴阳说”,与《书》相结合而形成了“洪范五行说”,与《礼》相结合而形成了“明堂阴阳说”,与《诗》相结合而形成了“四始五际说”。由此看来,孟喜、京房所提出的“卦气”说,实质上就是阴阳术数之学与《易》相结合的产物。

在汉武帝时期(公元前141年一公元前87年),中央集权日趋稳固,经济也大有好转,但是缺少一种与新局面相适应的新的世界观和方法论。这正是当时所有站在时代前列的政治家和思想家所苦苦探索的问题所在。董仲舒作为一个伟大的思想家,向武帝建议“罢黜百家,独尊儒术”,正是敏锐地观察到这种时代需要。汉武帝采纳了董仲舒的建议,从此,以六经为经典的儒家思想在政治上取得了依靠,经学也成为士子们晋身的阶梯。六经之中,《易》和《春秋》是最为重要的。《春秋》以人事通天道,《周易》以天道接人事,一个上达,一个下贯。但是,就其思想的哲学高度而言,《周易》略胜一筹。于是以阴阳术数之学结合儒易理论的“卦气”说应运而生,其以天道推人事的思维方式,直接将灾异与人事相比附,兼具抽象、含蓄和神秘的特点,赢得了士子们的关注。作为依天文立人文、法天道设政教的天人之学,西汉易学“卦气”说在深刻影响中国哲学史的同时,也广泛影响到皇权政治、历法制度、中医、音乐、建筑等各个方面。

汉代经学是儒家经学的确立阶段,汉武帝时期“罢百家,独尊术”的政策,给儒学发展拓展了充分的空间。西汉儒生们创立或发展的阴阳灾异理论主要有五种形态,并分别与《诗》《书》《礼》《易》《春秋》五种经典相结合。其中,与《诗》相结合的有翼奉《齐诗》学的“四始五际”“六情十二律”之说;与《书》相结合的有夏侯始昌、刘向、刘歆等人的“《洪范五行》灾异论”;与《礼》相结合的有“明堂月令”灾异说;与《易》相结合的有孟喜、焦延寿、京房等人的“《易》阴阳灾异论”;与《春秋》相结合的有董仲舒的“《春秋》公羊灾异说”。

汉元帝时(公元前48年一公元前33年),重用经学之士,注重人才的德行道艺和学术水平,使大批儒生涌入政界。汉元帝初元四年(公元前45年),33岁的京房以孝廉为郎,立为《易》经博士。在此期间,京房数次上疏,预言灾害的降临时间,近则数月,远则一年,而且屡言屡中。他的预测和占验受到了汉元帝的赏识。因而汉元帝也进一步召见他,向他询问有关灾异的事,并向他征询有关消除灾异的政治措施。京房首次向汉元帝建议的对付灾异的办法,既不是他的“阴阳灾变说”,也不是通常方士的办法,搞一些祭祀活动来化解灾难,更不是建议皇帝派出官吏深入灾区采取应急措施以安定民心。据《汉书·京房传》记载:“古帝王以功举贤,则万化成,瑞应著,末世以毁誉取人,故功业废而致灾异。宜令百官各试其功,灾异可息。”这就是著名的“考功课吏法”,京房提出此法,以期改变当时官吏昏庸腐败的局面,扭转汉王朝的颓势,并且把对官吏的考功提到与自然界的表现直接相关的程度。汉元帝接受了京房的建议,并令他全权主持考功课吏事。当时,由中书令石显把持朝政,而京房所推行的“考功课吏法”,矛头直指石显。因此,石显、五鹿充宗等恨京房入骨,以重点试办为由,奏陈京房出为魏郡(今河北省临漳县西南邺镇)太守。京房于建昭二年(前37年)2月15日离开长安,他知道自己几年来在朝廷的风评,无论是“考功课吏法”,还是“阴阳灾变说”,都没有获得好的响应,反而得罪了不少人。同时,他也知道“考功课吏法”一旦推行,首先不利的就是石显等尸位素餐的大臣。如果他离开皇帝的保护,这些人必定会向皇帝进谗言。于是,京房在赴任魏郡途中一路观测天气的变化,借以推算分析朝堂人事的动向。不幸的是,他得出了相当悲观的结论。果然,京房在途中就接到诏书,终止了他直接面见皇上奏事的特权。到达魏郡月余,京房被槛送京师下狱。接着淮阳宪王上书事发,同年11月,被石显等人抓住了外藩不得过问朝政的把柄,京房及其岳父张博均被杀,去世时年仅41岁。

京房以其宇宙生成论为基础,吸收了当时的“天人感应”思想,以“阴阳流行”为线索重构了易学体系,他提出的“考功课吏法”对后世产生了极为深远的影响。

在西汉初,人们往往把“四时”“冷暖”归结于“岁”。例如,《春秋繁露·四时之副》曰:“天之道,春暖以生,夏暑以养,秋清以杀,东寒以藏。暖暑清寒,异气而同功。皆天之所以成岁也。”这种因阴阳(寒暑)变化而定四时(四季)的理论,与“卦气”说中“十二消息卦”的运行轨迹完全相符。“十二消息卦”是指《泰》《大壮》《夬》《乾》《姤》《遁》《否》《观》《剥》《坤》《复》《临》等十二卦,其中以《泰》《大壮》《夬》三卦配春,《乾》《姤》《遁》三卦配夏,《否》《观》《剥》三卦配秋《坤》《复》《临》三卦配冬,其核心思想是“阴阳复相辅也,是以成四时”。

在实践应用中,“卦气”说继承和发扬了“阴阳升降” “五行流转”“八卦相荡”等基本易学理论,结合“纳甲” “飞伏”“十二消息卦”“五星二十八宿配卦”等汉易学说,将《易经》六十四卦与二十四节气相匹配,通过卦爻的变化来模拟阴阳(寒暑)二气的消长变化,进而推断一年中风雨、雾霾、寒暑、日食等自然现象的规律性,与庙堂事态的变化兴替相联系,经世致用,神奇灵验。

“卦气”说以《坎》《离》《震》《兑》为四正卦,坎冬、离夏、震春、兑秋,每卦代表一季,覆盖一年四季,每卦六爻,每爻代表一个节气,四卦共二十四爻,覆盖一年二十四气。又将四正卦外的六十卦,按辟、公、侯、卿、大夫五等爵分为五组,每组十二卦,映射十二月,每月五卦,每卦六爻,每爻代表一日,六十卦共三百六十爻,代表三百六十日,近似覆盖了一个回归年。1回归年为365.2422日,比近似计算的360日多出约五又四分之一日,合21/4日。为了精确计算,需要将这多出的21/4日均摊到60卦,同时为了消除分数,取60卦和21的最小公倍数:420,把五又四分之一日划分为420等分(合80分/日),除以60(卦),每卦各得7分(7/80日)。结合上述每爻近似代表1日(24小时)的设定,每卦有6爻,则60卦中的每卦代表的时间是6日7分,即6又7/80日。这就是“六日七分”的由来。《后汉书·方术传》以“六日七分”为方术之流。(另外,从“六日七分”的计算方法可以推论,6爻中每爻代表的精确时间是24小时21分钟,而非建模之初近似设定的1天24小时——此观点未见相关文献报道,为笔者首次提出,其准确性尚待实践检验。)

在每月的五卦中,以辟卦统领其余四卦(公、侯、卿、大夫又称杂卦)。一岁之中,以冬至与夏至为分界点,冬至后是阳气息长渐次显用而令阴气逐步消退的过程,在此过程中,阳气是宇宙生化易场的积极主动力量;夏至后是阴气息长渐次显用而令阳气逐步消退的过程。在此过程中,阴气是宇宙生化易场的积极主动力量。十一月冬至,《复》卦初爻为阳,象征一阳生,从十一月冬至起升阳,随着时间的推移二爻至上爻渐次变阳,至四月芒种《乾》卦全阳;五月夏至,《姤》卦初爻为阴,象征一阴生,从五月夏至起升阴,随着时间的推移二爻至上爻渐次变阴,而至十月大雪《坤》卦全阴。然后下一个节气冬至一阳来复,从《复》卦开启下一轮循环。“十二辟卦”以其卦象次序,象征一年中阴阳之气的消长,又称“十二消息卦”。

“十二辟卦”中,从《否》至《临》的六个辟卦,第三爻均为阴,主秋冬,是太阴卦。每个正卦所属的杂卦,凡第三爻为阳者是少阳卦。在太阴卦主事的月份中,气候逐渐变冷,但在少阳卦当值的6又7/80日中应有一天略微回温。同理,从《泰》至《遁》的六个辟卦,第三爻均为阳,主春夏,是太阳卦。每个辟卦所属的杂卦,凡第三爻为阴者是少阴卦。在太阳卦主事的月份中,气候逐渐变暖,但在少阴卦当值的6又7/80日中当有一天略微转寒。根据日常经验,在四季变化中,寒暑偶尔反复是正常现象。”卦气”说正是考虑到这一点,设定了少阴卦、少阳卦这组参数,用以描述气候在大趋势下的小变化,属于常态。但如果与值月辟卦所主趋势相反的变化过于剧烈,或者持续时间过长,超出正常范围,就成为“灾异”。京房给汉元帝的密奏中所谓“少阴倍力而乘消息”,就是观察到阴气奋力,企图凌驾于值月太阳卦《泰》之上。自二月十二日凌晨起,《随》《晋》相继用事,二卦俱为少阴卦,带来的返寒现象猛烈而持续,天气反常必有妖。时拜魏郡太守诏未达,京房已知有人向元帝进谗言,因此曾守候外戚阳平侯王凤,想向他说明情况,转达于元帝,然而最终没有见到。

“卦气”说始于阴阳,兴于汉代,合于《周易》,自新中国建国以来,历任党和国家领导人多深谙《周易》治国之道。毛泽东同志在1956年党的八届中央委员会第二次全体会议上批判党内一点论的倾向时说:“中国古人讲‘一阴一阳之谓道’,不能只有阴没有阳,或者只有阳没有阴,这是古代的两点论,形而上学是一点论……(《毛泽东选集》第五卷321页)。“一阴一阳之谓道”,就是《周易·系辞上》中所讲的阴阳变化规律。江泽民同志在德国萨克森州访问时指出:“早在17世纪,莱布尼茨就极为关注并认真研究中国的文化,成为中德文化交流的先驱。他在数学上创立的“二进位制”奠定了后世控制论和计算机原理的基础。莱布尼茨说,这是他研究中国‘易经’后的获益。”胡锦涛同志在日本早稻田大学发表演讲时曾引用《周易·象传》:“日日行,又日行,天行健,君子以自强不息。这既是中华民族的先泽通过观察宇宙万物提出的重要思想,也深刻解释了中华民族自强不息的民族精神,因此成为中国的千年传世格言。”习近平同志在谈到经济工作、新疆工作时,曾数次引用《周易·系辞下》中“安而不忘危,存而不忘亡,治而不忘乱”这句名言,警示大家要保持忧患意识,看到那些尚未出现而即将出现的问题,防患未然,从容应对。自十八大以来,全面从严治党的浩荡实践彰显当代共产党人自我革命精神。古人云,“胜人者力,自胜者强”。治国必先治党,治党务必从严,从严一以贯之。十八大以来不断引向深入的“全面从严治党”,实质就是中国共产党人根据时代发展和人民期盼进行的一场“自我革命”。“革命”,最早见于《周易·系辞上》:“天地革而四时成,汤武革命,顺乎天而应乎人,革之时大矣哉。”

从《周易》到“卦气”说,从汉代“考功课吏法”到十八大以来的“全面从严治党”,彰显《易经》哲学智慧贯通古今,中华民族伟大复兴战略一脉相承。刘大钧教授指出:“‘卦气’ 说是象数易学中一个极为重要的学说。深入探讨此一学说,可加深对易学、易学哲学乃至整个中华文化精妙底蕴及慧见的理解,意义非常重大。”谨以此文献给有志于“卦气”研究的易学研究者和爱好者。

【作者】姚骥如

【首次发表时间】2024年9月6日